domenica 24 agosto 2014

Pastoral: To Die In The Country, di Shuji Terayama (1974)

Pastoral è l’anti-Amarcord nipponico.

Federico Fellini elabora il suo personale percorso di introspezione nostalgica, attraverso la deformazione caricaturale prodotta dal ricordo infantile, ancorando però le suggestioni di ciò che è passato a un contesto –non- evanescente, saldamente contestualizzato nella realtà riminese degli anni ’30.

I suoi personaggi sono esagerati, fumettistici, ma sempre e comunque geocalizzati.

Terayama abbraccia la stessa struttura, percorre lo stesso percorso, ma la sua caratterizzazione anziché essere caricaturale, è mitologica.

Il Luogo non c’è: i suoi ricordi vengono collocati in un spazio-tempo ancestrale, un iperspazio bucolico che ci rimanda in un Aldilà sulfureo, che pare quello di “Jigoku” di Nakagawa (1960), o quello della nostrana Lucania vista dagli occhi di Brunello Rondi in “Il Demonio” (1963).

Il paesino agreste, attorcigliato nelle proprie credenze, che paiono così forti da manipolare la realtà stessa, l’oppressione che esercitano sul giovane Terayama, bloccato nella sua casa-orologio, in cui la madre-anch’essa orologio- fa scorrere inevitabilmente il tempo, che pare onnipresente: nel decor, nell’occhio della camera, nei fondali che spesso vengono tagliati da orologi fumanti appesi a corde che scendono dall’Alt(r)o, orologi che ci stringono i polsi per ricordarci che abbiamo sempre e comunque da crepare.

Nel paesino di Terayama sono tutti morti.

Gli orologi gli hanno divorati: i visi sono bianchi, gli abiti neri, e la vita nuova pare uscire dai grembi già morta, destinata a seguire il corso delle rapide senza più tornare.

Terayama vuole un orologio da polso, ma la madre-padrona lo vieta: la fine va’ guardata nei grandi orologi a pendolo appesi alle pareti, in quanto la schiavitù deve essere totale, monolitica: il ragazzo deve seguire il suo scorrere e il suo –non- scorrere dalla sua casa prigione: egli è vittima nel passato di una madre che non vuole far fluire la vita (bloccandolo nell’infanzia, vietandogli la circoncisione), egli è vittima nel presente di un passato immobile, bloccato, che Terayama adulto cerca di dipingere tramite lenti colorate, fughe d’amore mai avvenute, personaggi surreali che ha mitizzato nel corso del tempo rapportandoli alla propria posizione di bambino –orologio senza lancette-, come il gruppo di circensi, che ridono della morte perché possessori di orologi da polso, strumenti che permettono il Fluire della vita, in antitesi coi macigni ticchettanti di casa Terayama, feretri da 12+12 ore al giorno.

Terayama adulto penetra nel proprio passato per aiutare il Terayama bambino a compiere un matricidio: solo con l’omicidio della donna il tempo potrà continuare a fluire. Lo snodo temporale avverrà con la perdita –matricidio- della verginità di Terayama, per mano dell’infanticida del paese, rinata dopo la soppressione del bambino –orologio-.

domenica 3 agosto 2014

Khaneh Syah Ast||The House Is Black, di Forough Farrokhzad (1963)

Primo e unico documentario di Forough Farrokhzad, poetessa e attivista iraniana scomparsa nel 1967.

Behkadeh Raji è la prima colonia di lebbrosi, fondata per mano di Farah Pahlavi in Iran, nel 1961.

Strutturata come una comunità autosufficiente, la colonia, il cui corpus architettonico ci viene negato (la Forough ce ne mostra solo piccoli pezzi, come se fosse anch’esso, il corpo in lenta disgregazione dei degenti), bassa le proprie fondamenta sui ai pilastri dell’Antico Testamento, del Corano, di Farah Pahlavi.

Si insegna l’amore incondizionato: le bocche purulente pregano il Cristo, lo ringraziano giungendo le mani, serrando occhi ormai morti, bianchi come la palla che i figli del morbo si scambiano in giardino, inseguendola, ridendo come qualsiasi altro bambino nei parchi cittadini, perché nella colonia quello che si insegue è una costante normalità.

Ai lebbrosi s’insegna ad apprezzare il dono, quel corpo, quella vita che si sbriciola piano, sotto le vesti, in mezzo ai banchi di scuola.

Il maestro chiede agli studenti di citare delle cose che ritengono buone, belle, e allora timidamente rispondono: il Sole, il Cielo, il Terra. Poi si chiede loro di parlare del brutto, e allora si vede quando sia fallace l’amore incondizionato, l’accettazione della sorte è una cosa che va’ imparata, che va’ instillataa con l’insegnamento, con l’autoconvinzione, con la costanza, perché il brutto è: la Testa, le Mani, i Piedi, i primi pezzi a cadere. E allora la casa è Nera, perché Dio dona un cielo sereno, ma il mio corpo si disgrega, e Mamma e Papà li ha divorati tempo fa.

La Forough mostra per tutta la durata del documentario, squarci di vita assolutamente quotidiani: la raccolta dell’acqua, i pasti, gli insegnamenti [il dottore, le visite, gli occhi morti], piccoli gesti femminei non ancora estinti dal morbo (come il pettinarsi i lungi capelli, lo specchiarsi), fino a giungere all’esplicativo finale, in cui i giovani lebbrosi disvelano quello che le immagini avevano cercato di simulare: la natura dell’essere umano è ben distante dall’accettare la volontà , la sorte impostagli da un Dio che predica l’Amore e porta il corpo, quello dei genitori, degli amici, il proprio a smarrirsi lentamente.

La purezza dell’infante, sgomina il Logos dell’adulto, a cui però è destinato, prima o poi, a soccombere.

martedì 8 luglio 2014

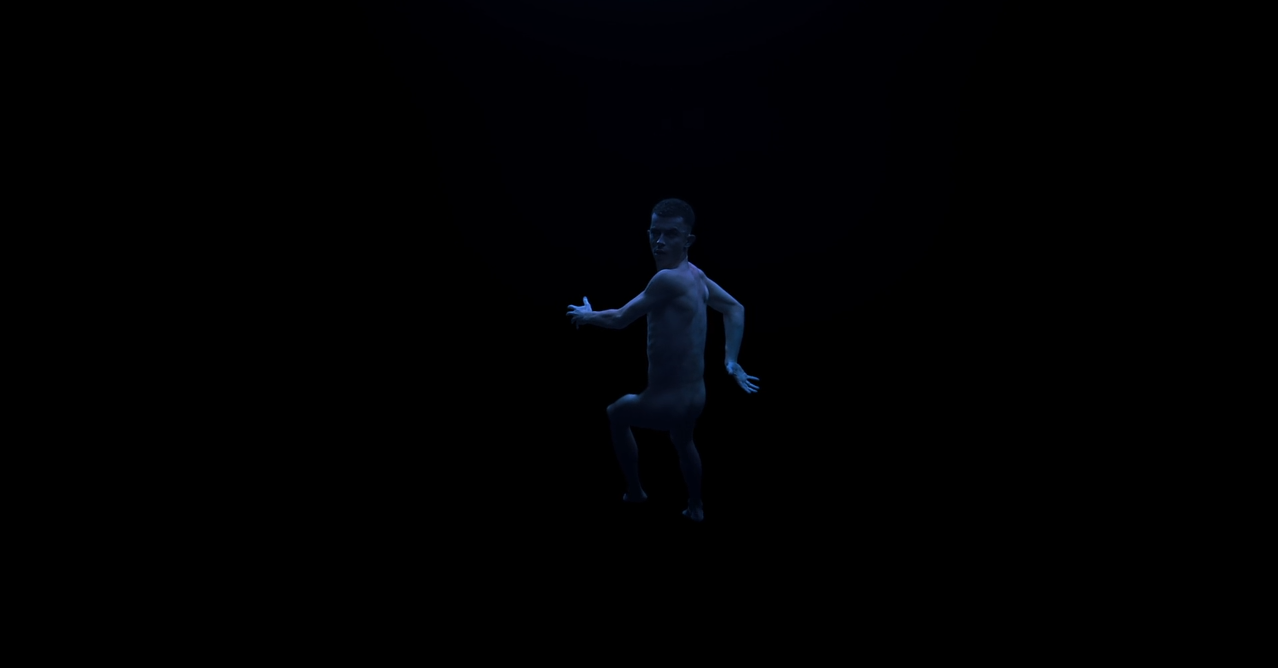

Under The Skin, di Jonathan Glazer (2013)

Adesca uomini: provinciali nottambuli, vittime doppiamente sacrificali: in primis per il ruolo che inconsciamente occupano nell’insieme sociale, in secondo luogo per la loro destinazione post coitum: un non luogo dove venire inglobati nella nera materia contenuta nell’involucro messalinico.

L’essere proviene da una umanità altra, priva di martirizzanti sentimenti: riesce a guardare una famiglia annegare nelle acque in tempesta senza venirne toccata, scevra d’ogni altruismo scaglia la prima pietra verso chi è reo di grazia.

E’ solo entrando a contatto con il malato di neurofibromatosi che viene affetta dal germe dell’humanitas: nel volto deformato dell’uomo si riflette un dolore superiore, che rifugge l’altruismo trovando pace solo nell’isolamento, un isolamento così umano da essere estremamente vicino a quello in-umano dato dal non-luogo nero dove l’involucro dimora.

E’ tramite quell’essere talmente distante dall’umanità che si avvicina a quest’ultima.

Sperimenta una fugace relazione (nata dall’altruismo dell’uomo nei suoi confronti), prova la mediocrità di un pasto davanti alla televisione, subisce l’umiliazione di uno stupro.

Privata dell’involucro, la creatura soccomberà all’umana bestialità, ardendo fino all’estinzione sotto gli occhi della sua controparte maschile che, dall’alto di una vetta assisterà al monito: solo con l’isolamento l’essere umano potrà evitare l’autocombustione.

I personaggi che nell’opera rinunciano dalla solitudine, vengono inevitabilmente immolati: sia chi ricerca il rapporto carnale, sia chi si protende nell’atto della salvazione altruistica.

I corpi galleggiano, si deformano, tornano nell’utero fino a scomparire.

L’umanità che ne traspare è inadatta alla socialitas, ogni individuo è malevolmente contagioso, l’implosione di ognuno non può che coinvolgere l’Altro.

L’opera è nera: l’apparato filmico rispecchia la materia di cui è fatto il non luogo: la stessa realtà rappresentata risulta assolutamente inclusiva, il non- è ovunque, nell’abitacolo di una vettura, sotto i neon di una sala da ballo.

sabato 28 giugno 2014

3 Women, di Robert Altman (1977)

Una femminea Trinitas galleggia piano nelle sorde acque termali di Desert Springs.

I tre corpi sono sospesi sopra ad inferni arcaici, murales che ricoprono costantemente i fondali di piscine perennemente vuote, involucri in cui le tre protagoniste finiscono per affondare, in un costante soliloquio, in cui le parole rincorrono figure di spalle e orecchie tappate.

La puerile infermiera, insegue in un microcosmo di cloro e antichi corpi, la collega più anziana, la solipsisticamente esuberante Mille.

Mille costruisce tramite il logos un immenso intrico di relazioni fittizie: cene in cui i commensali giocano il ruolo degli assenti, appuntamenti in cui vengono divorati uomini mai presenti.

Le Parole colpiscono la giovane collega, l’unica a cui pare arrivino all’interno della struttura ospedaliera, in cui Millie spesso parla alle bianche pareti, a colleghi che le danno le spalle o timpani ormai marcescenti di qualche anziano degente.

Millie recita un inconsapevole soliloquio, immersa in un vanesio universo giallo pastello, una prigione asfittica, in cui Pinky si farà volutamente ingabbiare, fino alla tragica consapevolezza, che dilanierà le sorti.

Il terzo elemento della Trinitas, Willie, è la perfetta antitesi dell’infermiera Millie.

La donna è colei che Sceglie l’isolamento, sorta di stilita del deserto, che al posto dell’alta torre sceglie i bianchi muri delle fosse\piscine in cui disegna, senza emetter parola alcuna, enormi figure arcaiche, uomini mostro dai grandi falli e dal volto da primate, metaforizzando la figura dell’uomo rurale a cui egli stessa è tragicamente legate, sorta d’oggetto che servirà ad attivare il meccanismo, dopo esser stato usato da trampolino sessuale (per Pinky), da legame fallato (Millie), da spermitico arcangelo (Willie), attivando così la catarsi finale.

Altman dona alla solitudine uno spettro di tre colori perturbanti: il giallo della socialità disperata di Millie che si fonde inesorabilmente con la sabbia della landa deserta, il rosa virginale che avvolge Pinky fino alla caduta dell’iniziale imene, il blu delle piscine dal quale fondo occhi luciferini avvolgono i tre destini e spingono verso le proprio bocche mostruose chi ormai ha superato la soglia.

Un’opera ipnotica, dissociata, muta.

I tre corpi sono sospesi sopra ad inferni arcaici, murales che ricoprono costantemente i fondali di piscine perennemente vuote, involucri in cui le tre protagoniste finiscono per affondare, in un costante soliloquio, in cui le parole rincorrono figure di spalle e orecchie tappate.

La puerile infermiera, insegue in un microcosmo di cloro e antichi corpi, la collega più anziana, la solipsisticamente esuberante Mille.

Mille costruisce tramite il logos un immenso intrico di relazioni fittizie: cene in cui i commensali giocano il ruolo degli assenti, appuntamenti in cui vengono divorati uomini mai presenti.

Le Parole colpiscono la giovane collega, l’unica a cui pare arrivino all’interno della struttura ospedaliera, in cui Millie spesso parla alle bianche pareti, a colleghi che le danno le spalle o timpani ormai marcescenti di qualche anziano degente.

Millie recita un inconsapevole soliloquio, immersa in un vanesio universo giallo pastello, una prigione asfittica, in cui Pinky si farà volutamente ingabbiare, fino alla tragica consapevolezza, che dilanierà le sorti.

Il terzo elemento della Trinitas, Willie, è la perfetta antitesi dell’infermiera Millie.

La donna è colei che Sceglie l’isolamento, sorta di stilita del deserto, che al posto dell’alta torre sceglie i bianchi muri delle fosse\piscine in cui disegna, senza emetter parola alcuna, enormi figure arcaiche, uomini mostro dai grandi falli e dal volto da primate, metaforizzando la figura dell’uomo rurale a cui egli stessa è tragicamente legate, sorta d’oggetto che servirà ad attivare il meccanismo, dopo esser stato usato da trampolino sessuale (per Pinky), da legame fallato (Millie), da spermitico arcangelo (Willie), attivando così la catarsi finale.

Altman dona alla solitudine uno spettro di tre colori perturbanti: il giallo della socialità disperata di Millie che si fonde inesorabilmente con la sabbia della landa deserta, il rosa virginale che avvolge Pinky fino alla caduta dell’iniziale imene, il blu delle piscine dal quale fondo occhi luciferini avvolgono i tre destini e spingono verso le proprio bocche mostruose chi ormai ha superato la soglia.

Un’opera ipnotica, dissociata, muta.

venerdì 21 marzo 2014

Nymphomaniac, di Lars Von Trier (2013)

Joe, una Messalina post-litteram, viene rinvenuta in stato di incoscienza da Seligman, letterato sionista , Petrarca liliale del XXI secolo, a cui la donna decide di esporre il proprio personalissimo Decameron.

L’austera camera di Seligman, privata d’ogni orpello, come si sovviene nei casi in cui l’essere umano decida di votare definitivamente il proprio Io a qualcosa di non empirico (come le lettere o il Cristo in croce), non è altro che una proiezione del luogo stesso in cui sono e saranno seduti gli Specator.

I Seligman in sala, sono coloro destinati a rompere l’imene della polifonica avventura di Joe\Von Trier ascoltando, confrontando con il proprio, impersonalissimo, bagaglio culturale: gli spectator, noi, loro, essi parteciperemo sì alle misandriche e fiabesche imprese di Joe, ma lo faremo proprio ponendo in modo, sicuramente indisponente e disgraziatamente intellettualistico, il cultural bagaglio davanti al volto del nostro interlocutore.

L’opera la vedremo attraverso la manualistica, la letteratura e tutte le altre cose che più ci soggettivamente aggradano.

Proprio come Seligman, si cercherà continuamente di deviare l’opera verso campi e luoghi a noi già noti, portando il narratore a dover furbescamente contestualizzare il racconto in lidi favorevoli al narratario (la Pesca, il grande Scisma della Chiesa, l’ensemble favorito ecc.) senza però snaturarne il senso, e allo stesso tempo allietando il sedimentato e insicuro ego intellettualistico dell’ascoltatore, culturalmente obeso che diviene incredibilmente asessuato ed idiosincratico difronte alla Nuova Fabula, chiedendo , in modo timidamente verginale, che almeno i luoghi siano a lui famigliari, in modo da riuscire ad affrontare, senza interruzioni di coito, il nuovo intreccio.

Nymphomaniac è costruito al dettaglio per guidare loro (noi), i Seligman, al macello. Ogni capitolo ci riporta a qualcosa di noto, donandoci perfino strumenti per studiarne il percorso ( La successione di Fibonacci, l’empirismo che aiuta il nostro sionista a non perdersi nelle infinitesime vie della sottomissione, ed il paradosso di Zenone, la deduzione per sostenere le altrettanto infinitesime possibilità dell’intreccio), richiami a opere filmiche del regista e non (pensiamo a Tarkovskij), per poi mostrarci, la netta e terribile differenza che c’è tra la (meta-) comprensione di un’opera ed il reale possesso del messaggio comunicato.

Seligman comprende, d’altronde il logos lo ha reso “aperto”, gli ha fornito degli strumenti che lui ritiene, peccando, necessari al totale accoglimento spirituale, paterno, delle mille sfaccettature dell’Antropos. Pecca convincendosi di poter nobilitare la figura della Puttana di Babilonia, in modo assolutamente egoico, quasi fosse una prova di conoscenza, trovandosi però poi , di fronte al sesso nudo di Joe, inerme e sessuato, come tutti, come il popolino che proprio con l’uscita ufficiosa di questa ultima fatica di Lars Von Trier si rivelerà tale, sorridendo in imbarazzo di fronte al fallo eretto della proprio inettitudine, e al Coitus Interruptus della propria imbarazzante, provincialità europea.

Nymphomaniac è un atto solitario.

E’ un lungo iter narrativo, un’Odissea ingannevolmente letteraria, che nella propria coralità è elogio all’individualismo più assoluto.

Da vedere lasciando i “bagagli” a casa.

Nymphomaniac è un atto solitario.

E’ un lungo iter narrativo, un’Odissea ingannevolmente letteraria, che nella propria coralità è elogio all’individualismo più assoluto.

Da vedere lasciando i “bagagli” a casa.

domenica 16 marzo 2014

Titicut Follies, di Frederick Wiseman (1967)

Wiseman costruisce questa opera prima attorno ad un erratico viaggio nei corridoi micro\macrocosmici del manicomio criminale di Titicut nel Massachussets.

Dico “macro” in quanto le immagini mostrate vanno ben oltre la concezione topografica di luogo, Titicut è un non luogo, non ne vedremo mai un esterno, né un vago accenno all’architettura o dimensione topografica.

Titicut è un paradosso, uno spettacolo senza attori, ruoli e atti, come il musical interpretato dagli stessi detenuti e carcerieri posto a Preludio e Chiusura, ci fa capire.

Wiseman però non opera nessuna messa in scena, la sua camera viaggia negli spazi, seguendo degenti, dottori, guardie, senza distinzioni poiché i ruoli stessi non esistono, la sanità è un gioco, un vestito che può essere scambiato, come la stella dello sceriffo o il cappello di piume Cherokee nel gioco degli indiani e cowboy tra bambini.

A Titicut si svolge ogni giorno un immenso ballo in maschera, una Totentanz in cui anche se le divise sono diverse si segue per costrizione o per scelta lo stesso medesimo ritmo, incostante, epilettico, nevrotico ma comunque egualitario per tutti i “personaggi” dell’opera. I ruoli giurisdizionali vengono sì seguiti, la gerarchia che viene a mancare è prettamente legata alla Psychè: la delirante performance canora della guardia negli ultimi minuti della pellicola non è poi così diversa dalla masturbazione nel giardino del penitenziario da parte di un detenuto di colore.

Wiseman fa’ venire meno il vacuo filo raziocinante dei ruoli grazie al montaggio, operando a una selezione ed accostamento del materiale girato tipicamente sovietico, in cui il metaforico uso dell’immagine (che non è affatto snaturazante, lo scopo non è di certo la propaganda né, a mio parere, la denuncia) porta a paradossali parallelismi, che purtroppo sono “paradosso” nella sola definizione letteraria.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)